Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Церковь имеет мощные стены и обитую железом крышу. Из-под осыпавшейся штукатурки проглядывает старый кирпич.

Церковь имеет мощные стены и обитую железом крышу. Из-под осыпавшейся штукатурки проглядывает старый кирпич.

Каменная однопрестольная церковь построена в стиле позднего классицизма на средства помещицы Ульяны Шумаковой. Строительство закончено в 1844 году.

Строительство храма начато по инициативе военнослужащих и местных жителей поселка Халино. Храм решили посвятить святому благоверному князю Александру Невскому. Великий полководец, стратег, политик и дипломат, он жил в непростые времена, когда Русь была раздроблена, ослаблена междоусобицами и окружена врагами. Он является примером мужества, храбрости, стойкости. Церковь причислила Александра Невского к лику святых за его подвиги, любовь к народу, который называл его «солнцем нашей земли».

В селе Яндовище стоит Никитский храм – единственный в Конышёвском районе храм, который уцелел за все периоды активной борьбы с верой в Бога.

Построен уроженцем деревни Зорино, предпринимателем Владимиром Бредихиным. За основу внешнего облика храма главный архитектор проекта Евгений Попов и инженер проекта Олег Морозенко взяли храм во имя Александра Невского.

Храм в селе Косиново, расположенном недалеко от города Курска, был построен и освящен во имя святого Архангела Михаила в 1894 году. Здание было создано полностью из дерева, которое до сих пор стоит.

Был построен ещё в 1890 году в память избавления императора Александра III и его семьи от грозившей им опасности при крушении поезда 17 октября 1888 года, поэтому церковь была освящена именем небесного покровителя самодержца Александра Невского.

Здание женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» находится почти в 2 км от села Коробкино Конышёвского района.

Строила монастырь Наталья Андреевна Булгакова, дочь Шустовского помещика. Была она не замужем, и все свои средства вложила в строительство.

В советское время здесь располагались детский дом, интернат, пионерский лагерь. Несколько лет назад обитель вернулась Православной Церкви, а именно Железногорской епархии. Правда, в плачевном виде.

Народный танец – это немая поэзия, зримая песня, таящая в себе часть народной души.

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Курска — это уникальная площадка, которая приглашает взрослых и детей быть ближе к науке.

Основная задача центра – популяризация науки и инноваций, просвещение в сфере атомной отрасли и перспективах развития атомной энергетики и промышленности в РФ, развитие экологического мышления и культуры.

Фольклорный коллектив «Ильковские самоцветы» — яркий представитель самобытной песенной культуры села Илёк Беловского района.

На восточной окраине Курска, в тиши Горелого леса, у самого железнодорожного полотна, находится братская могила бойцов, павших в боях за Курск 8 февраля 1943 года, и воинов Краснознаменного зенитно-артиллерийского полка, погибших 2 июня 1943 года при защите неба над Курском.

История памятника уходит в 1970 год, когда при разработке песчаного карьера в Горелом лесу строители обнаружили останки советских воинов, а 1986 году на этом месте был создан мемориал. Всего на табличках двух братских могил можно прочесть 34 имени и 2 безымянных.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы расположена в селе Красная Долина. Её посещают не только жители села, но и люди других районов и областей.

Это древний памятник архитектуры, являющийся объектом культурного наследия.

Дату постройки храма установить сложно. Известно, что вплоть до последней четверти XVIII века в Касторном был деревянный храм. Кирпичная трехпрестольная церковь была построена в период правления Екатерины II, в 1779 году. Это был первый каменный храм в границах современного Касторенского района.

Храм Святой равноапостольной Марии Магдалины, относящийся к Щигровской епархии, находится в селе Евгеньевка Касторенского района. Является памятником архитектуры XIX века.

Храм не был разрушен при советской власти. Во время войны он уцелел от немецкой бомбежки.

Храм Зачатия праведной Анной расположен в селе Донское Золотухинского района. По народному преданию, он построен благотворителями Кондратом, Анной и Марией, отчего этот храм в народе именуется Кондратьевской церковью.

Село Никольское раньше называлось Мешково, по имени помещика. В 1816 году священник Георгий предложил переименовать его в Никольское. Здесь в 1725 году на месте будущего храма была обретена икона святого Николая Чудотворца.

В 1825 году здесь произошло чудо: под холмом на берегу реки Тускарь забил живоносный источник.

Храм был воздвигнут в 1791 году. Богослужения в храме не прекращаются с 1942 года.

С 2015 года в храме ведутся реставрационные работы. Сейчас Свято-Троицкий храм – самый большой в Щигровской епархии. Богослужения в нем никогда не прекращались. Свершаются они и сейчас.

Настоятель храма – иерей Иоанн Ерега.

Летом 2022 года состоялось освящение поклонного креста, установленного на въезде в село Бычок Краснодолинского сельсовета.

Во второй половине XIX века появилось село Олым. Первоначально поселение относилось к приходу села Николаевка (Офросимово).

25 мая 1892 года на сельском сходе жители решили создать кладбище и при нем построить часовню, точнее кладбищенский храм, для служения Литургии при погребении усопших.

У деревни Сороковые Дворы Золотухинского района Курской области есть почитаемый родник, известный с давних пор. Источник расположен приблизительно в километре к югу от деревни, в лесном массиве, называемом лесом Ключики.

Находится в поселке Золотухино. Храм основан в 1997 году схимитрополитом Иувеналием. Обитель освящена в честь небесного покровителя его отца Алексея Тарасова, расстрелянного в 1937 году.

Приход был образован в 1997 году. Не имея своего храма, в 1998 году приход арендовал бывшие магазины, и в 2008 году его выкупил. Поэтому церковь выглядит столь нетипично.

Одним из памятных мест в селе Любостань является поклонный крест, который имеет большую историю.

В селе Ефремовка находится памятный знак – поклонный крест.

Село Дубровка образовалось на рубеже XIX-XX столетия. Население в основном состояло из переселенцев с Украины.

Во время войны в Полевом были фашисты, а советские войска занимали соседнюю Михайловку. Немцы обвинили жителей в содействии партизанам и решили расправиться с ними. В один из январских дней по селу прошёл слух, что деревню будут сжигать. Никто в селе не спал трое суток. А на четвёртый день начали врываться солдаты и выгонять всех на улицу.

Стоит солдат, вглядываясь вдаль, прижав к груди автомат. В его поднятой ввысь руке – величие, сила русского народа, повергшего фашизм.

В честь воинов-односельчан, павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, в Верхнем Реутце установлена стела. Число погибших: 316 человек. В конце первого десятилетия XXI века памятник был разобран и на его месте установлен новый.

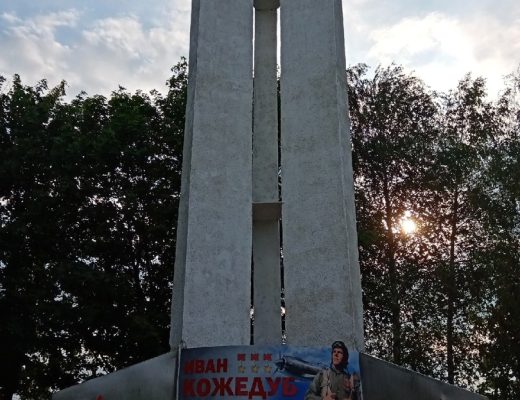

Одной из достопримечательностей Медвенского района, расположенной рядом с трассой Москва – Белгород, является памятный знак, выполненный в виде белых колонн, устремлённых ввысь и напоминающих следы, оставляемые в небе самолётами. Надпись у подножия стелы гласит: «На этом месте летом 1943 года находился военный аэродром 240-го истребительного полка 2-ой воздушной армии. Здесь совершал боевые вылеты трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб».

Надежда Николаевна Миронова – дочь погибшего на Горшеченской земле Миронова Николая Игнатьевича, захороненного в братской могиле п. Горшечное.

7 февраля 1943 года – знаменательный день в истории села Сотниково.

Памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова, посвященный победе над ногайскими ордынцами в 1709 году.

Как пел Владимир Высоцкий:

«Здесь раньше вставала земля на дыбы,

А нынче – гранитные плиты»

В 8 часов утра танковая бригада вступила в поселок, а к 9 часам утра бригада полностью заняла этот поселок…» – так звучали сводки тех февральских дней

Здесь погребены 10 человек: 7 мужчин и 3 женщины

В селе Ефремовка установлен памятный знак «Боевое орудие».

«Места древние, глухие, а традиции православные крепкие…». Здесь, в Невари, родился и нёс свое послушание священномученик Григорий Фадеев. В селе издавна сложились богатые духовные традиции. В память о священномученике Григории Фадееве, на месте дома, где он жил, неварцы поставили маленькую часовню и звонницу, а внизу у пруда – купель и колодец.

Своё название церковь получила в честь святого Архистратига Михаила – верного служителя Бога. Михайловский храм является самым старинным из всех существующих в настоящее время храмов Беловского района.

Храм основан в 1897 году в селе Долгие Буды. Во время Великой Отечественной войны немцы устроили внутри него конюшню. Восемнадцать лет, начиная с 1960 года, храм медленно разрушался. Затем его стали восстанавливать.

Преображенский храм был построен в 1871 году по инициативе дворянина Шагарова. В 1929 году был закрыт и использовался как склад, где хранили зерно. В настоящее время храм восстановлен, в нём ведётся служба.